近日,柔性电子全国重点实验室/化学与生命科学学院黄维院士、赖文勇教授团队联合香港浸会大学、新加坡国立大学等国际科研机构,在有机半导体非线性光学研究领域取得里程碑式进展。团队创新提出“光谱调谐增益诱导拉曼激射”理论模型,揭示了分子振动与受激辐射共振匹配的核心机制,首次成功在有机半导体材料中实现拉曼信号的指数级放大和高效多阶拉曼激射,而且无需依赖复杂的光学微腔结构。该研究突破了传统非线性光学理论中“分子振动增益弱、依赖高能量泵浦”的瓶颈,为拓展有机半导体在拉曼激光等非线性光学领域的应用奠定了理论基础,更为发展柔性拉曼激光器、实现高精度传感检测等提供新思路新方法。相关研究以“Giant nonlinear Raman responses from organic semiconductors”为题发表于国际顶级期刊《自然·材料》(Nature Materials, 2025, DOI: 10.1038/s41563-025-02196-9)。

Nature Materials刊发黄维院士、赖文勇教授团队最新成果

有机半导体因其独特的分子结构和光电特性,被视为下一代柔性电子技术的核心材料,在柔性显示、柔性光伏等领域广泛应用。然而,其非线性光学效应需依赖极高能量激发,导致材料易被强光损伤,长期制约其在非线性光学领域的应用。拉曼散射是一种基于分子振动产生光学增益的非线性光学技术,因其特有的分子振动特征信号和灵活的光谱可调谐性,在爆炸物检测、生物成像、光通讯等领域具有重要应用。传统拉曼激射技术依赖高能量泵浦光源以克服分子振动损耗,导致设备繁杂、成本高昂。如何实现“低阈值、高增益”的拉曼激射,一直是全球科学家面临的难题。

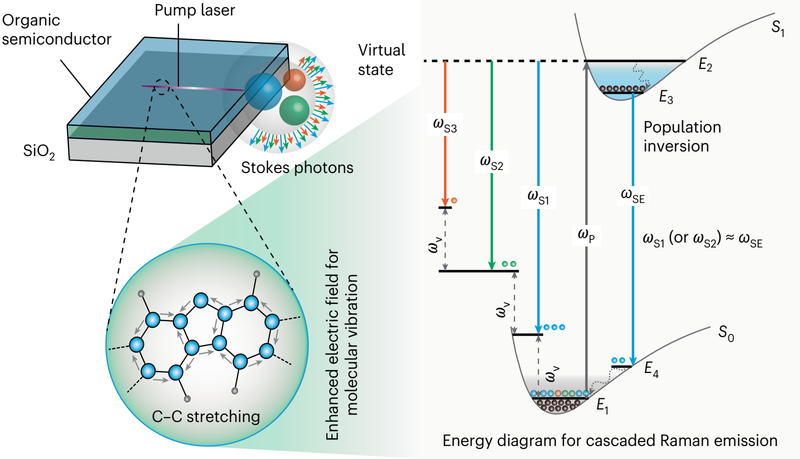

受激辐射与拉曼散射共振匹配

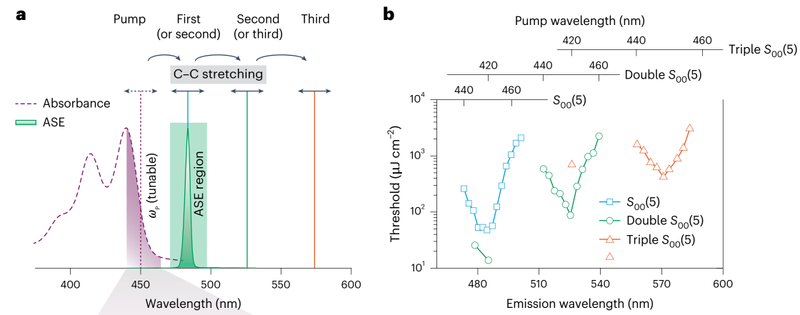

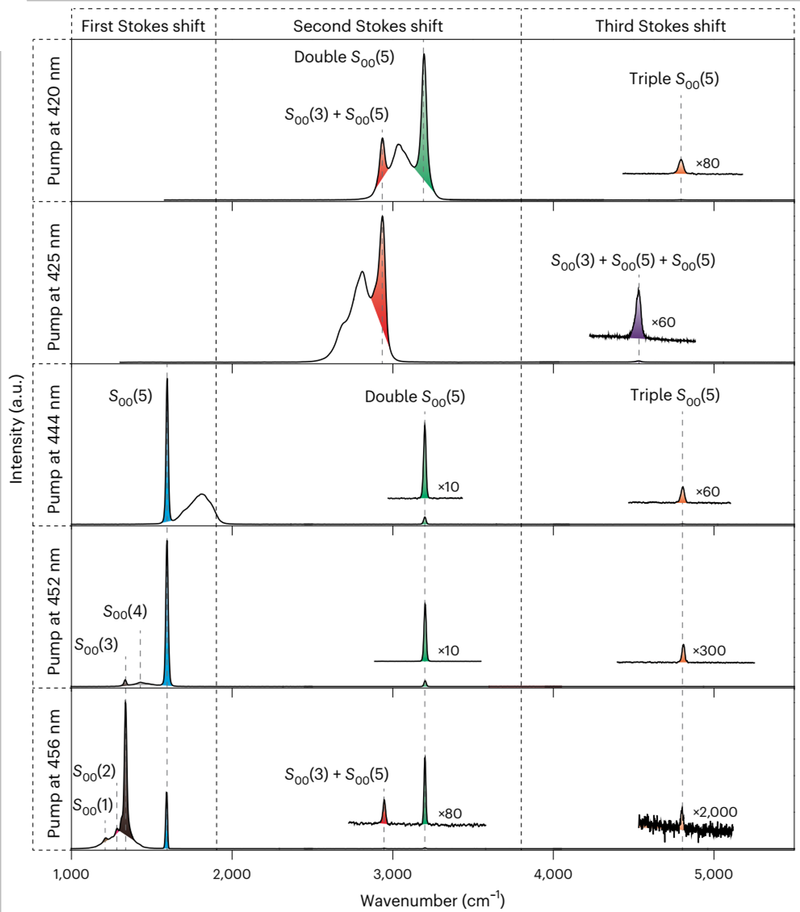

针对该难题,研究团队从量子光学与分子振动的协同耦合机制出发,提出受激辐射与拉曼散射共振匹配理论,发展了“光谱调谐增益诱导拉曼激射”新方法,成功实现拉曼信号的指数级放大。基于该方法制备的拉曼光学器件展现出超低阈值(20-50 μJ/cm2),比现有主流拉曼激光器降低了4个数量级。拉曼激射信号呈现出超强的能量输出,信噪比可以达到30分贝以上,并成功实现带宽超过110 nm的级联拉曼信号。拉曼光学器件在爆炸物检测方面灵敏度惊人,在亿分之一空气浓度下,二硝基甲苯和三硝基甲苯的检测灵敏度分别达到95%和80%以上。

这一突破性发现颠覆了非线性光学中“高能量换取高增益”的传统理论认知,得到国际评审专家的高度认可,指出该研究“开辟了新的视角来完美解决拉曼增益不足这一世界性难题,有望重塑拉曼激射研究方向,并广泛拓展于不同材料体系中”。研究成果拓宽了有机半导体应用场景,开辟了有机半导体拉曼激光新方向,为有机半导体在拉曼激光等非线性光学领域的应用奠定了重要理论基础,也标志着我国在柔性电子与光子学领域的国际引领地位。这一技术有望在可见光通讯、便携式爆炸物实时检测、可穿戴无创健康监测等领域得到应用。

柔性电子全国重点实验室/化学与生命科学学院黄维院士、赖文勇教授、香港浸会大学谢国伟教授和新加坡国立大学刘小钢院士为论文的共同通讯作者;柔性电子全国重点实验室/化学与生命科学学院江翼教授、硕士研究生林赫和潘劲强为论文共同第一作者。英国圣安德鲁斯大学Ifor Samuel教授为结果数据分析提供了帮助和建议。相关研究得到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金委重点项目等资助。

级联拉曼激射的光谱调谐特性

级联拉曼激射光谱图

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41563-025-02196-9

(撰稿:江翼 初审:乔祖琴、罗志敏、戴修斌 编辑:王存宏 审核:张丰)